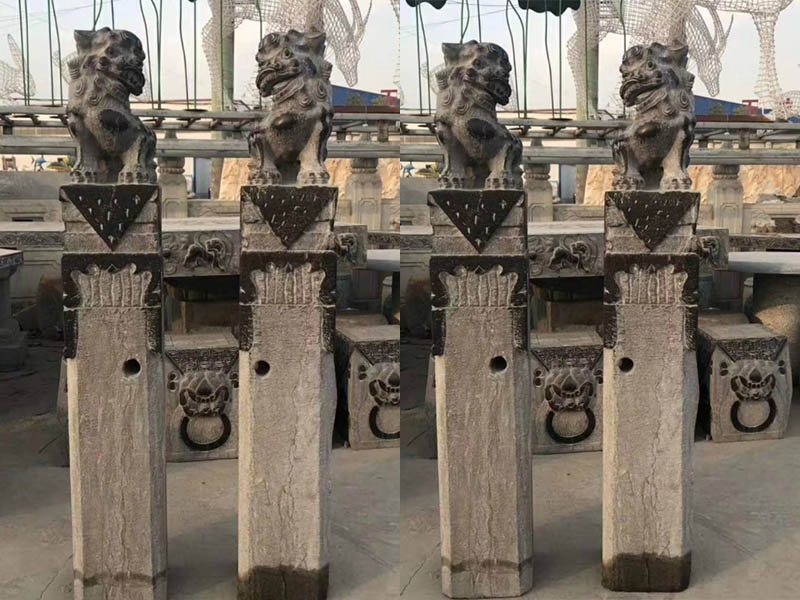

石雕栓馬樁顧名思義是雕刻而成的整塊石頭用于古代紳士等富裕家庭拴馬的����。

石雕栓馬樁是中華民族大融合的一個小小標(biāo)志�����。在早期的農(nóng)業(yè)文化中是沒有馬拴樁存在的�����,最早記載拴馬樁的是蒙古呼倫湖附近有一個不規(guī)則的長方形石柱,據(jù)說是成吉思汗的拴馬樁��。元代以后隨著封建經(jīng)濟的發(fā)展和明清北方游牧民族的融合�,馬開始成為主要的載貨、作戰(zhàn)和運輸工具���。此外蒙古族�、滿族等北方游牧民族都有騎馬狩獵的習(xí)慣��,因此大量的馬匹是出現(xiàn)石雕拴馬樁的直接原因��。

古代的石雕栓馬樁用今天的話來說就是停車位�。漢唐時期至宋、元����、明、清時期��,將相府邸����、商賈人家的院門口都會栽有高矮不同、形制各異的拴馬柱����。

在不到一尺見方的石柱堆上他們不僅創(chuàng)造了各種復(fù)雜的形象����,而且展現(xiàn)了獨特的興趣�����、故事�、傳說和信仰。這些石刻是先輩們用勤勞和智慧創(chuàng)造的生活的基石�,而不是單單用來拴馬的。通過它我們可以看到一個大文化的背景和我們的根源����。

傳統(tǒng)的石雕栓馬樁通常高2-3米���,寬厚20-30厘米不等����。通常站在大門的兩邊���,富裕人家有的會在拴馬樁上雕刻精美的圖案���,取鎮(zhèn)宅的吉祥寓意驅(qū)邪���,被稱為富農(nóng)們的華表。

除了馬拴樁的精美觀賞價值外����,還有一個實用的作用就是鎮(zhèn)宅辟邪。

精心雕琢的栓馬樁是積淀在悠久歷史中的民間瑰寶��,它的發(fā)展見證了中華民族融合的進程�,被歷史賦予了新的使命。

在新的中國園林中拴馬樁是點睛之筆����,帶著歷史的塵埃散發(fā)出滄桑凝重的生命!

系馬樁的原材料一般為灰或黑色的青石條�,也用細砂巖制做而成。

以前的石雕栓馬樁沒有現(xiàn)成的模板���。每一個栓馬樁都是石匠手工雕刻而成的����。每個栓馬樁都是獨一無二的���。這是一項真正的手工和技術(shù)活�。在我們看到的漂亮的栓馬樁后面,是手工藝大師們辛勤的汗水���。

每一根石雕栓馬樁都透著雕刻藝匠們的辛勞�����,都蘊含著傳承的味道���!

本文作者:嘉祥張藝石業(yè) 轉(zhuǎn)載須注明原創(chuàng)來源;www.xpj55499.com

');

}

');

}